北京市司法局为冬奥成功举办贡献北京法治力量

“不仅盲道更好走了,小区周边还建起了‘一刻钟无障碍便民服务圈’,就连咨询法律问题的北京法律网都有了‘无障碍浏览’功能。”说到这几年的变化,残障人士刘女士感慨颇多。

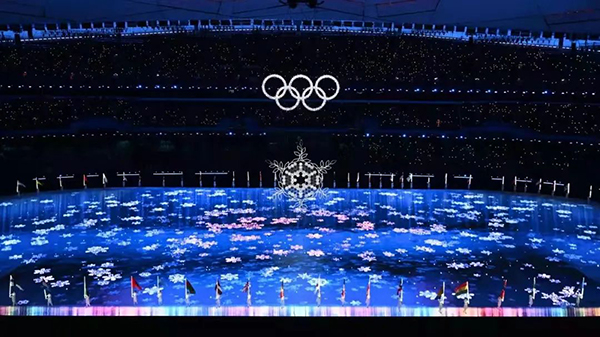

变化远不止于此,近年来,北京市不仅逐步成为残疾人友好型城市,也在2021年首次实现了空气质量全面达标,默默奉献的志愿者更被誉为北京冬奥会上“温暖的雪花”……

北京冬奥会冬残奥会赛场内外的诸多感动,离不开法治的有力保障。冬奥成功申办6年来,北京市司法局针对筹办过程中的志愿服务、环境治理、广告投放、无障碍环境等领域需求,量身打造与奥运紧密相关的法规规章体系,先后完成12项立法和20余项规范性文件的审查工作。

北京2022年冬奥会期间,有近1.9万名赛会志愿者和20余万名城市志愿者参与服务。

北京志愿服务事业高质量发展的背后,是北京在立法领域的未雨绸缪。冬奥申办成功后,北京市即启动了《北京市志愿服务促进条例》的修订工作。

参与该条例修订工作的北京市司法局立法三处副处长白保玉告诉《法治日报》记者,修法伊始,他们即前往北京冬奥组委展开调研。

“相较于以往,这届冬奥会的志愿者招募形式有了很大的不同。”白保玉说,以往对大型赛事的组织方能否自行招募志愿者一直没有明确规定,大多情况下赛事组织方和志愿者中间还会多一层“志愿者服务机构”。

为了破解这一困局,让志愿者组织工作更加高效高质,《北京市志愿服务促进条例》明确,举办大型社会活动时,举办单位可以自行招募志愿者。基于此,北京冬奥组委也有了专门的志愿者部招募管理处。

据了解,修订后的《北京市志愿服务促进条例》还特别对建立多元化的激励保障机制、为志愿者购买保险、适当给予交通食宿补贴等方面进行了明确规定,为志愿者积极参与冬奥志愿服务奠定了有力基础。

在2022北京新闻中心召开的发布会上,相关部门负责人表示,2021年北京六项主要污染物首次全部达标,特别是冬奥会期间北京空气质量达到了有PM2.5监测以来最好水平,“北京蓝”日益成为常态。

成绩取得的背后源于全社会的共同努力,相关立法也在日臻完善。2020年1月,北京、天津、河北三地同步通过《机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》,是我国第一个同步起草、同步调研、同步审议、同步制定的区域协同立法,对移动源污染防治实行统一规划、统一标准、统一监测、统一防治措施。两年来,京津冀三地全面淘汰“国三”及以下标准柴油车,开展了数百次跨区域联合执法行动。

“冬奥车道启用后,我一次都没看到有社会车辆违法占用,大家都很自觉。”市民张先生说,他还发现道路两侧的广告牌也都换装成了冬奥主题,可谓氛围拉满。

其实,不仅是冬奥车道两侧,包括冬奥场馆周边、部分机场、火车站及列车等,也都换装了浓浓的“冬奥风”。

|