如何选择抗抑郁药:2020年RANZCP心境障碍临床实践指南日前,澳大利亚与新西兰皇家精神科医师学会(RANZCP)发布了2020年心境障碍临床实践指南(MDcpg2020),旨在为心境障碍的临床管理提供简明高效的指导。以下简要介绍抑郁症部分中有关抗抑郁药选择的内容要点。

(注:不同国家/地区的获批及常用药物存在差异,指南内容仅供参考)

药物治疗之前

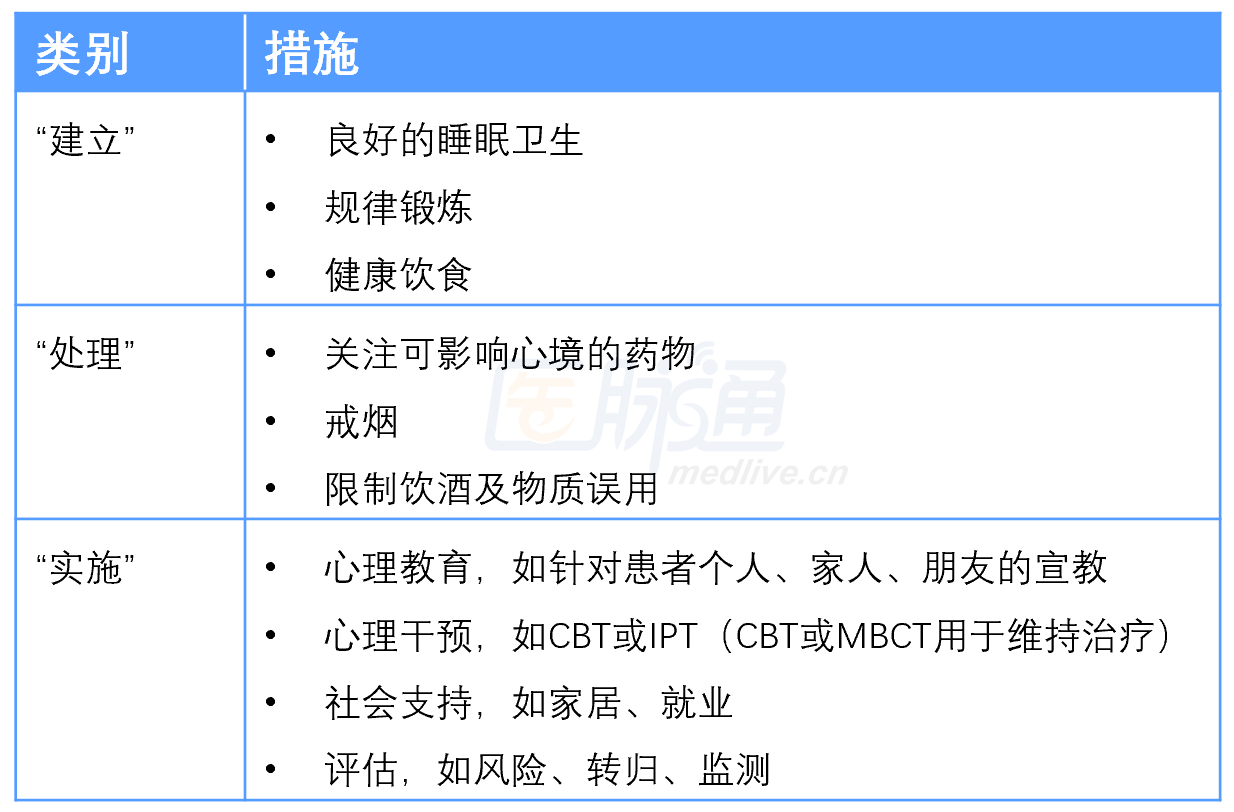

启动药物治疗之前,应首先尝试表1中的三组措施:

表1 抑郁综合管理措施

CBT,认知行为治疗;IPT,人际治疗;MBCT,正念认知治疗

选择抗抑郁药

如果上述行动不足以帮助患者达到临床治愈,且患者愿意用药,则应开展抗抑郁药治疗。如果既往治疗经历提示患者明确需要用药,也可直接用药。开始药物治疗前,澄清既往治疗史很重要。

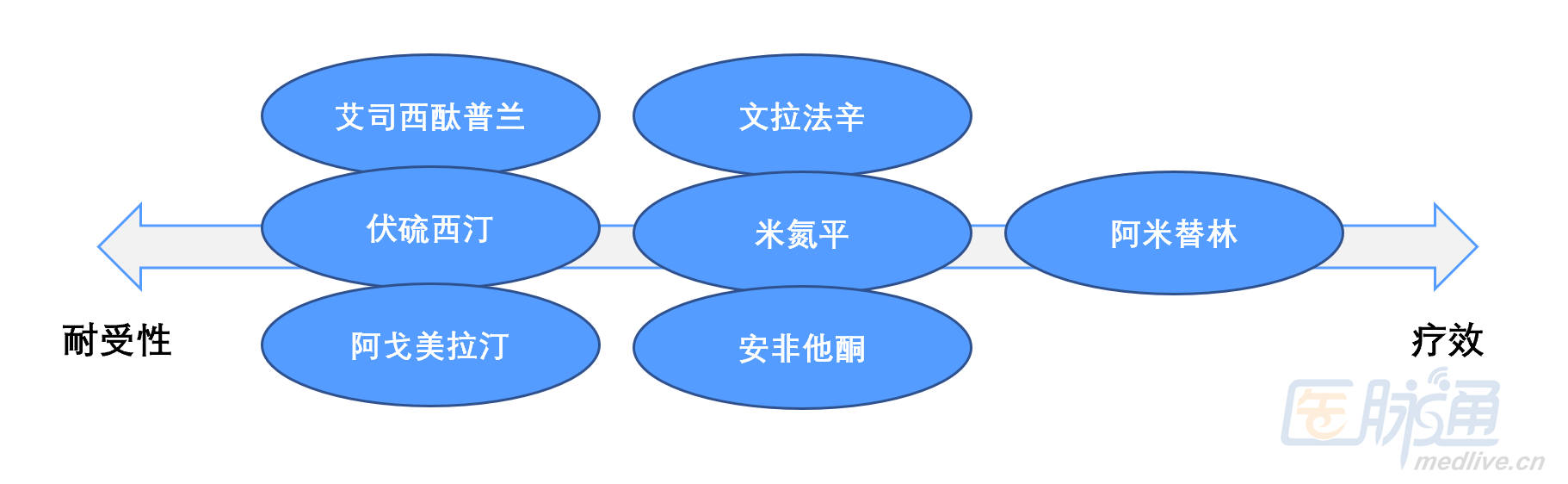

选择抗抑郁药时,两个主要考虑因素分别为疗效(efficacy)和耐受性(tolerability)。需要指出的是,“有效性”(effectiveness)是疗效与耐受性的综合体,并非疗效的同义词。

疗效

研究显示,市面上所有抗抑郁药的疗效均显著优于安慰剂,但不同抗抑郁药在临床中的实际疗效也有高低之分。然而,临床对抗抑郁药疗效差异的感知源于自然体验及实证研究,抗抑郁药头对头比较研究较少,不足以提供确切的证据。

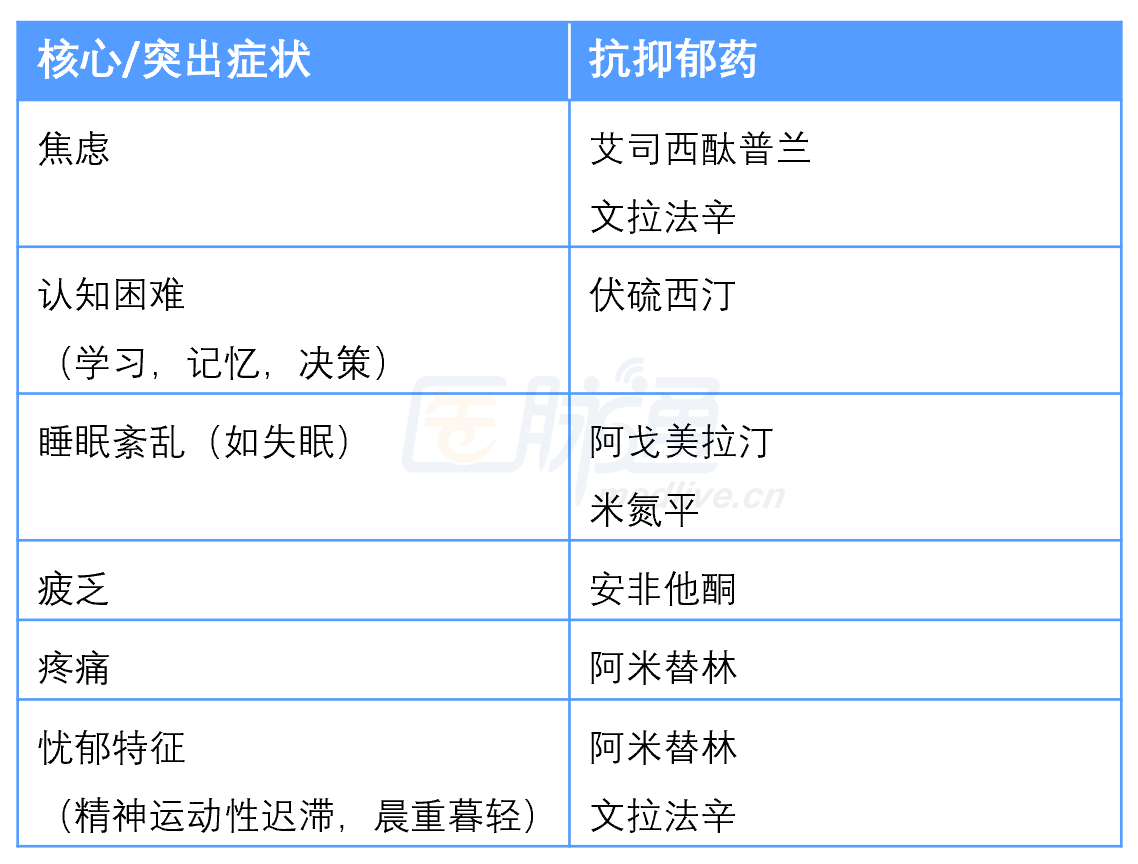

一般而言,以及基于临床经验,作用机制更广的抗抑郁药,如三环类抗抑郁药(阿米替林等),在实际临床中似乎更有效,但出现可能影响依从性及有效性的副作用的风险也更大。抗抑郁药的疗效同时取决于抑郁严重度、抑郁亚型及特定症状。抗抑郁药疗效有一定的等级之分,但不应成为选药的主要决定因素。

表2 基于核心/突出症状的抗抑郁药选择

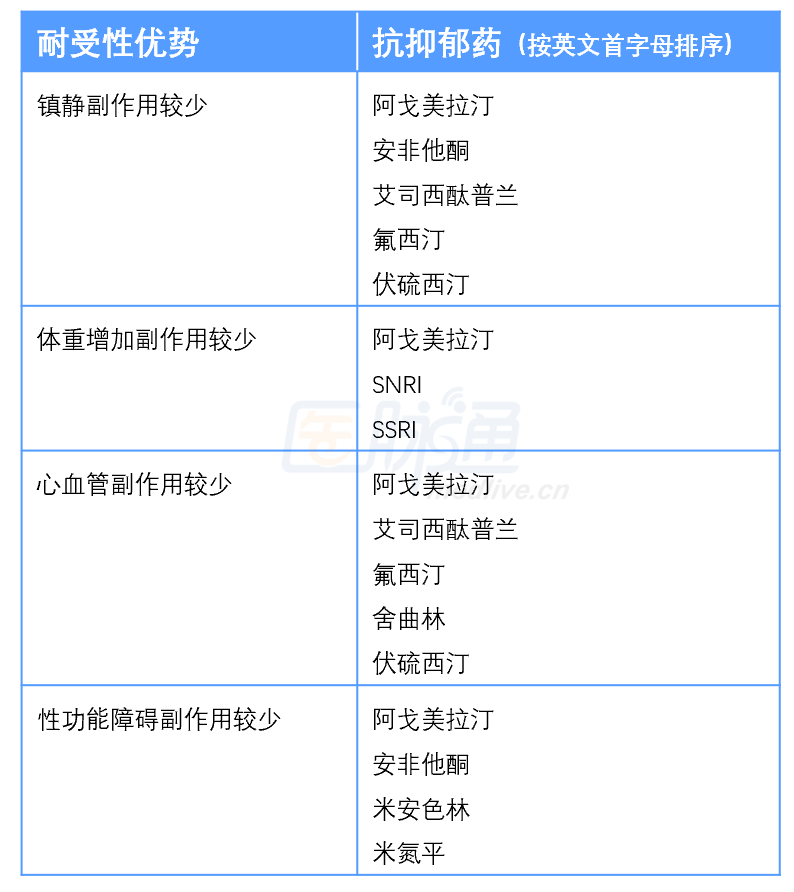

耐受性

对于选择抗抑郁药而言,耐受性与疗效同等重要;依从性从治疗一开始即至关重要。启动抗抑郁药治疗时,医生不仅应告知患者潜在的药物副作用,还应嘱患者关注自己对药物的整体反应。一旦出现副作用,患者应立即报告而非自行停药(除非实在无法耐受),并寻求专业帮助。

可以让患者在开始用药后的2周内复诊,此举有助于详细评价疗效,以及总体回顾患者的大体功能状况。抗抑郁药副作用多出现在治疗第1周,此时正是大部分药物的血药浓度逐渐达到稳态的过程。“低剂量起始、缓慢加量”对于年龄较大、既往耐受性差、对服药存在顾虑的患者可能有帮助。

表3 基于耐受性优势的抗抑郁药选择

常见的、可造成困扰的副作用包括消化道症状(如恶心、腹泻)、性功能障碍、镇静、体重增加、焦虑、过度刺激症状及激越。需要关注患者在既往治疗中出现过哪些副作用。如果既往有一种抗抑郁药耐受性良好且有效,则应使用先前有效的剂量。还应关注患者正在使用的其他药物,从药物相互作用风险的角度调整抗抑郁药的选择。

有时,患者的自杀风险也应纳入考虑,因为某些抗抑郁药的过量毒性可能高于其他药物(如,三环类抗抑郁药)。

图1 抗抑郁药优选(“CHOICES”)

文献索引:Malhi GS, Bell E, Singh A, Bassett D, Berk M, Boyce P, Bryant R, Gitlin M, Hamilton A, Hazell P, Hopwood M, Lyndon B, McIntyre RS, Morris G, Mulder R, Porter R, Yatham LN, Young A, Murray G. The 2020 Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists Clinical Practice Guidelines for Mood Disorders: Major Depression Summary. Bipolar Disord. 2020 Dec 15. doi: 10.1111/bdi.13035. Epub ahead of print. PMID: 33320412. |