作者:张笑晨

编辑:王晓

10月9日,一篇名为《当小学生遇到苏轼》的文章引发热议,这篇文章中清华大学附属小学六年级四班的部分同学,展示了在十一假期中完成的以苏轼为主题的小课题研究。这些研究中出现了《大数据帮你进一步研究苏轼》、《苏轼的旅游品牌价值分析》、《苏轼的朋友圈》等内容,引发热议。

清华附小校长窦桂梅告诉搜狐号鉴闻,他们开展小课题研究已经七年了,他们在做的事情其实就是呵护学生的兴趣,再让他们形成乐趣。

小课题研究是窦桂梅7年前开展的“1+X”方案的一部分,这一方案旨在完成国家标准后,让学生得到更加个体、自主的发展。从三年级开始,学生们在老师的带领下,进行带有研究性质的学习。

“我们必须清楚自己教得都是啥孩子”,窦桂梅说自己学校的孩子都是“有无限可能的”孩子,老师和学校只需要在旁边鼓掌、喝彩。

清华附小的小课题研究。图片来源:网络

家长在俯视我们

10月11日早上,窦桂梅跟在一对父子身后来到了学校。

“你知道昨天的雨为什么停了吗?万有引力又是什么?”,父亲开始了自己的讲述,身边的儿子边点头边听。走到清华附小的门口,父亲告诉儿子说,“儿子再见,祝你今天快乐”。窦桂梅说,这哪是一般家长说出来的话,“一般家长都会告诉孩子好好上课”。

清华附小在招生上没有向社会开放,因为身在清华大学内部,被称为“校中校”,这所学校的招生对象要求必须为清华大学子弟,都是清华园里的一份子的二代、三代。

“我们的家长都在俯视我们,他们层次太高了”,窦桂梅说附小的很多家长都是海归,孩子在家里耳濡目染,英文好到让学校很多老师吃惊,家长们要求也多,一个家庭内部关于怎么教育孩子也有分歧。清华大学副校长、物理学家、中国科学院院士薛其坤来清华附小演讲的时候,被学生问得说不出话来。薛其坤回复学生说,他得回去研究一下,才能给他们答案。

一个新教师来清华附小试讲,讲“认识6和7”,从“几加几等于六”、“几加几等于七”讲开去,下面学生一片嘘声。窦桂梅说,这些孩子三岁都会了,不能讲这些给他们听,他们需要知道的是数量之间的关系,“比如说四个苹果和两个梨能不能相加”。

七年前,窦桂梅开始试着给她的这些学生们提供更精英的、更个性化的教育,提出了“1+X”的教育,“1”是指附小的学生需要完成国家要求的标准课程,而“X”是个性化定制和项目式学习,其中包括各类选修课程,以及小课题研究等内容。

窦桂梅说,第一届按照这种培养模式走过来的学生已经毕业了,出了一本彩色图册,“如果我不这么搞,学生家长们会骂我的”。在她看来,今天的孩子们不容易,他们要变得多样来适应这个社会,“他们要知道在黑和白之间还有灰色”,黑和白之间还能组合出很多东西。

窦桂梅清楚,他们不能跟教山村的孩子一样教自己清华附小的学生。清华附小里其实也有来自普通家庭的学生,其中有学校保卫处和街道的职工,不是每个孩子的父母都是清华大学里的教授,“但是总体上这是个崇尚读书的地方”。她觉得清华园是个讲理的地方,现在社会里很多人只有热情。

“中国的基础教育一直以来都是大一统,但是中国现在的差异太大了,然而教育却总是在均值中完成”,窦桂梅想打破这种均值,她拥有了可能是中国最好的一批孩子。但她没有过多地提及教育资源在不同地域间的不平等,也没有想把自己的经验推广出去的野心,这次爆红更是超出了她的预期。

“如果一个事情超出了人们的经验,人们就会质疑,这个社会是没有经历过这样的(教育)过程的”,窦桂梅这么解释这次清华附小引起来的争议,她说,“很多人根本不知道现在的基础教育发展到什么程度了”。

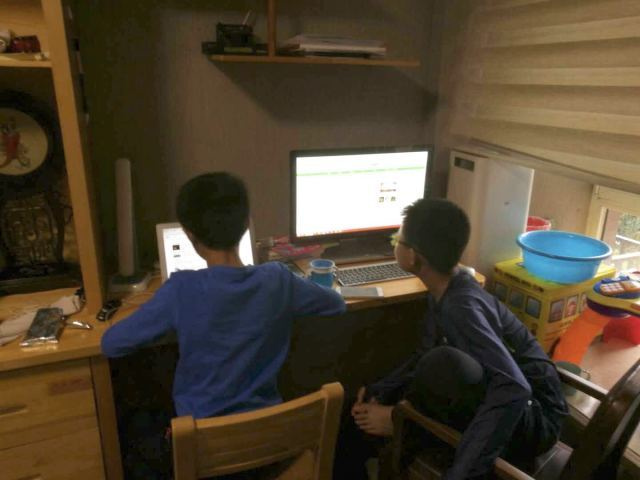

清华附小的小学生在准备小课题研究。图片来源:网络

为了学习苏轼,班级集体去看苏堤

这几年来,清华附小都会定一个名人作为主题,进行持续一年的学习,上半年采取相对静态的方式,而下半年则将以小课题研究为主,学生和老师一起定下关于这个名人的课题,在一段时间里完成。去年是鲁迅,明年定下来是朱自清,他们要选择一个在多个领域都有建树的名人,以便打通学科之间的界限。

几个五年级的同学说,“不知道为什么就跟苏轼干上了”。“走进任何一间教室,要是没有苏轼,那一定就不是清华附小的教室”,窦桂梅对这一点很有自信。一年前的鲁迅研究中,有的学生研究鲁迅和许广平的爱情,有的人研究鲁迅爱吃辣椒,也有的学生得出结论说,鲁迅其实是个很新潮的人,他经常去电影院看电影。

对于苏轼的学习中,不同年龄段的学生的学习内容是不一样的。低年级的学生学习苏轼的成语,中年级段的学生学习诗词,高年级段的学生进行小课题研究。五六年级的学生都进行了关于苏轼的小课题研究,六年级四班这次在自己班的贴出来的五份,只是四十多个孩子作品中很小的一部分,这么大的社会反响吓到了两位班主任,他们不敢把剩下的大部分作业拿出去了。

“苏轼的诗词课本中都有,可这些孩子没上学都会背了”,窦桂梅清楚这就是现实,但是苏轼还有很多题跋、绘画、工程,学生们都不知道,这就需要他们告诉孩子们。为了学习苏轼,清华附小的一个班级集体去了杭州看苏堤,另一个班级一起吃了红烧肉,得出了不正宗的结论。

除了围绕主题人物进行的小课题研究外,更多的小课题由学生自主选题。刚从清华附小毕业的学生中,有个同学去地铁调研了七次,最终得出来结论——地铁站内外的雾霾其实是一样严重,建议大家在地铁里也佩戴口罩,并且希望地铁公司能够净化站内空气;另一位已经毕业的同学,给自己弯不下腰系鞋带的爷爷设计了一款帮助他的机器;为了能让在北京第六医院接受治疗的同龄人不再孤独,一个同学做了一个陪伴机器;一个同学经过自己的研究证明,摩拜一定会在未来的某一天干掉ofo,独霸共享单车市场。

从三年级下学期开始,六年级四班的老师开始带着学生进行小课题研究的学习。班级副班主任易博是个教育学硕士,有小学数学教师资格证和中学语文教师资格证,他是窦桂梅最想要的那种人才——有点通才的意思。“最开始真的是一句句教,第一次教怎么写小课题研究的报道,易老师写了整整一黑板”,六年级四班班主任连洁介绍说,没有人从一开始就会这些,“每个同学的成长是一步步来的”。

在做出这些苏轼研究之前,这个班级已经做了十几次小课题研究了,而全体同学集体参加的小课题研究有四次。连洁记得,第一次接触小课题研究,他们做的是“种小苗”。同学们写下小种子日记,也对每天长大的小苗在数学范畴内记录分析,小苗长大破土涉及植物学,不同学科被整合在了一起。

家长只提供技术帮助

清华附小的老师没有办公室,老师们在教室里办公,在后面用围挡隔开,班主任就在里面办公。连洁语速很快,胖胖的身体穿着日本潮牌的针织衫。她从没想过自己编辑的公号文章会突然之间火起来,现在阅读量已经80万了,“我可能是最业余的公号编辑了”,连洁说着笑了起来,“这其实就是我们班级的内部公号,我们也没想到有一天会火”。

六年级四班是个没有班干部的班级,连洁希望能打破这种“阶层”,让大家都一样。同学们按照小组完成的小课题研究,也会定期更换小组成员,班级成员重新组合,小组的组长也轮着来,小课题研究作为一种组织形式在这个班级中出现。

这个十一长假,连洁和易博基本没休息,他们加进了每个小组的微信群里,小组成员在群里沟通,老师也一起看着,随时提出意见。在小课题研究完成后,班级里会组织成员互评,再进行修改,公众看到的版本可能只是个初稿,还会进行不断地修改。之后,会进行答辩,这个事情才算完。在答辩后,老师会根据认真程度、进步空间等方面给出一个分数。

连洁说,她从孩子们二年级开始接这个班,“我带了他们这么多年,是不是他们自己写的,我一眼就看得出来”。虽然他们提倡家校共育,但是这份研究报告被要求完全由孩子独立完成,家长们只能提供技术层面的支持和幻灯片的美化。

那份被广泛讨论的《大数据帮你进一步研究苏轼》中,学生父亲所做的工作只是在网上找到了一个统计软件,而在《苏轼与王安石、欧阳修对比》的报告中,学生家长也只在最后呈现研究结果的折线图制作上提供了帮助。

因为班级里很多孩子的父母都是海归,他们可能在孩子就读附小的六年里有机会出国访学,他们往往会把孩子也带走。有的时候两个老师会舍不得,他们让窦桂梅给这个要出国的孩子写封推荐信带走,让孩子即将就读的新学校有继续这么学习的可能性。

对于在国内升学读初中的孩子,面对繁重的课业压力,这种学习方式可能会被中断。但窦桂梅相信,这种教育方式将是未来的大趋势。

文章来源:搜狐号鉴闻 未经许可不得转载返回搜狐,查看更多